Kaum habe ich den Titel der kleinen Kolumne notiert, missfällt er mir. Widerspruch regt sich, er stimmt nicht. Die Fontane-Spur findet sich in einem Roman, der 2020 erschienen ist und Stern 111 heißt. Lutz Seiler hat ihn geschrieben. Wie viel Autobiographisches in dieser Geschichte von Carl Bischoff steckt, wer weiß das schon – und wer will es eigentlich wissen. Überdies sind es zwei Geschichten in einer. Oder eine in zwei?

Erzählt wird von Eltern, die gleich nach Grenzöffnung 1989 Haus und Hof im Thüringischen verlassen, um im Westen ein versäumtes Leben zu suchen, und ihren Sohn mit der Verwaltung des Zurückgelassenen betreuen. Den hält es im vereinsamten Elternhaus nicht, postlagernd allein bleibt er ihm treu. Ihn zieht es nach Ostberlin, wo er in die anarchisch-hierachische Hausbesetzer-, Kneipen- und Kunstszene gerät: eine prosaische wie zunehmend poetische Existenz. Ist er ein Dichter? Vielleicht, jedenfalls will er’s werden. Ein großes Buch. Seilers Erzählkunst steht im Augenblick ohne Konkurrenz in der deutschen Gegenwartsliteratur. Mit seiner Prosa findet die jüngere Vergangenheit ihren Weg in eine literarische Wirklichkeit. Sie verspricht Dauer, wo Journalgeschwätz und Bilderflut vor allem Zugänge verstopfen. Seilers schreibendes Gedächtnis gleicht dem Uwe Johnsons.

Gut, gut, höre ich, das mag sein – aber was soll das im „Fontane-Blog“? Das fragen natürlich nur die, denen die Lektüre von Stern 111 noch bevorsteht. Alle anderen wissen: Carls Herz gehört einer Frau, die „Effi“ gerufen wird. Sie ist seine erste Liebe – und wie jede erste Liebe die einzige. An ihr werden alle, die ihr folgen, gemessen. In dem Roman bleibt es bei Effi, und es bleibt bei dieser Liebe. Sie leuchtet im Licht eines Glücks, das ihr nicht beschieden ist. Der Leser ahnt es früh, er liest gegen dieses Ahnen an. Der Erzähler hilft ihm dabei, weil er es selbst zu wünschen scheint. Am Ende müssen sich beide mit schweren Stoffbrocken besänftigen, die den Blick in den eigentlichen Abgrund – nicht geliebt zu werden, wo man liebt, tot unter Lebenden zu sein – verstellen, aber nicht blenden.

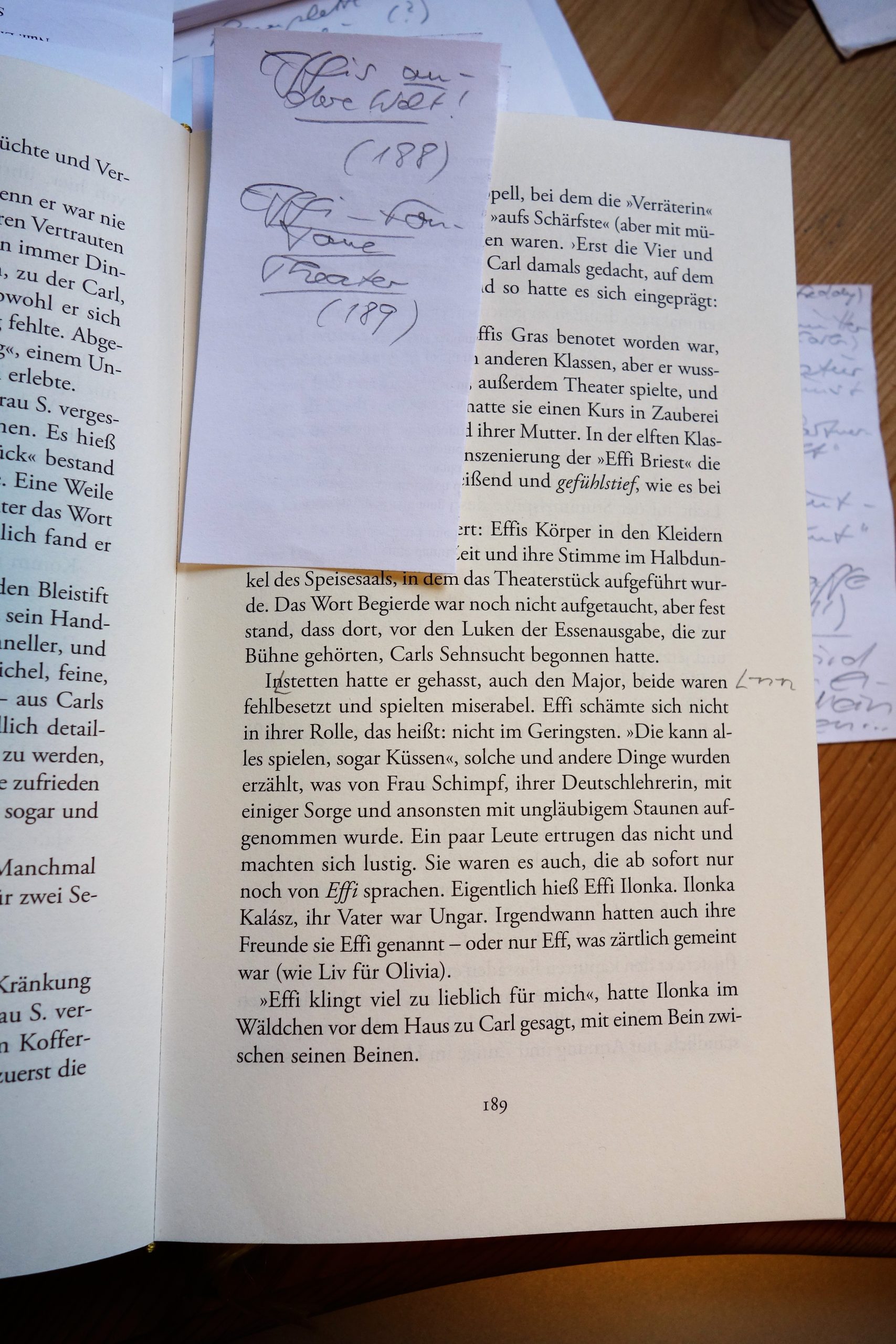

Um mich von jenem Eigentlichen abzulenken, habe ich mein Exemplar von Stern 111 in ein Effi-Buch verwandelt. Überall, wo mir die Gestalt dieser Jugendfreundin Carls begegnet war, die plötzlich in dessen Ostberliner Welt wiederauftauchte, legte ich Notizzettelchen hinein. Stichwörter, Seitenangabe, nichts weiter. Nur keinen Rückfall in den akademischen Alltag, bloß nicht in die Wichtigkeitspose jenes fragwürdigen Deuters verfallen, der bei einer Lesung von Seilers Kruso glaubte, dem Publikum, statt zu moderieren, das Buch erklären zu müssen.  Führt dieser Zettelpfad zu Fontane, führt er zu Effi Briest und zu jener Figur, die gegen alle Skeptiker ihren Platz im weltliterarischen Reigen berührender Frauengestalten erworben hat: bescheiden, von unaustauschbarer Anmut, trostlo-traurig, weil tragisch? Unbedingt führt er – nach eigener Lektüre und nach dem Hörbuch (gelesen vom Autor) – zu einem dritten, nun ganz eigensinnigen Lesen.

Führt dieser Zettelpfad zu Fontane, führt er zu Effi Briest und zu jener Figur, die gegen alle Skeptiker ihren Platz im weltliterarischen Reigen berührender Frauengestalten erworben hat: bescheiden, von unaustauschbarer Anmut, trostlo-traurig, weil tragisch? Unbedingt führt er – nach eigener Lektüre und nach dem Hörbuch (gelesen vom Autor) – zu einem dritten, nun ganz eigensinnigen Lesen.

Ja, er führt zu Fontane. Denn jene Effi im Roman Seilers, der Carls Liebe seit der achten Klasse gehörte, hat von Fontanes Effi den Namen. Sie hieß eigentlich – was freilich besagt das? – Ilonka Kaláz, malte schon früh „ernsthaft“, eine künstlerische Begabung. „In der elften Klasse hatte sie in einer Schulinszenierung der ‚Effi Briest'“, so wird erzählt, „die Hauptrolle gespielt, mitreißend und gefühlstief, wie es bei den Lehrern hieß.“ (S. 189) In Carl hatte ihr Spiel, ohne zu begreifen, was da in ihm wirkte, „Begierde“ geweckt: in seinem Körper, in seiner Seele.  Ilonka duldete, dass man sie bald so rief, aber ihr blieb gewiss: Effi klinge viel zu lieblich für sie. Wird, probehalber, das -i gekappt und sie so gerufen, stirbt der Klang und ein Buchstabe im Alphabet bleibt zurück.

Ilonka duldete, dass man sie bald so rief, aber ihr blieb gewiss: Effi klinge viel zu lieblich für sie. Wird, probehalber, das -i gekappt und sie so gerufen, stirbt der Klang und ein Buchstabe im Alphabet bleibt zurück.

Nein, hier kann dieser Figurenassoziation nicht auf den Grund gegangen werden – aber der Fingerzeig, er sollte schon sein. Denn diese Effi, um deren Gestalt und Wesen Carl ringt und deren Gestaltung den Erzähler zu immer neuen Anläufen veranlasst, streckt ihren Arm zu jener anderen Effi hinüber. Ist es ein Winken, ist es ein Abwinken? Fragt der Blick, ob man sich ähnlich sei oder ob tragisches Geschick in jungen Jahren schon genüge, um einander verwandt zu sein? Die noch Kind und doch schon Frau war, als sie der Jugendliebe ihrer Mutter Gert von Innstetten (in der 2. Auflage erbittet die Fontane-Leserschaft für den Namen des Barons behutsam um ein dritte -n-, vgl. S. 189) verlobt wurde, geriet ins Unglück wie Ilonka, die als 13-Jährige ihre Mutter verlor und der kein „Kurs in Zauberei“ zurück ins Glück verhalf.

Obwohl der Erzähler immer wieder rebelliert gegen den Namen „Effi“ und nicht erlaubt, Parallelen zu konstruieren, stellen sich Überblendungen ein: die vielleicht unerbittlichste in den Müttern. Sowohl die Mutter von Effi, die wie Innstetten ohne Liebe und überdies Verstellungskünstlerin ist, als auch die Mutter von Ilonka, die der Tochter aus dunklen Gründen ihr untilgbares Totenbild auf den Lebensweg mitgibt, sie sind Schreckensgestalten. Wie Effi Briest ist Stern 111 auch ein Erzählen über Mutterschaft und Kindheit, und hier wie dort sind es die Kinder, die verlassen werden. Sie bleiben verlassene Kinder ein lebenlang, kein Entkommen aus der alten, kein Ankommen in einer neuen Welt. Das gilt für Carls Liebe in ihrer „Trübseligkeit“ (S. 349), und gilt für Carl selbst. Wenn Effi-Ilonka tanzt – und zweimal wird das Bild in eindringlicher Schönheit beschworen – dann spiegelt sich darin die Luftgestalt jener Briest-Tochter: ihr Schaukeln, höher und höher, und wir glauben aus unbestimmbarer Ferne eine Stimme zu hören, die ruft „Effi, komm“. Wie Major Crampas am Ende das Duell nicht wert war und Innstetten kein Gegner, so liegt es mit Rico, dem Vater von Ilonkas Sohn Freddy. Die ungeladene Maschinenpistole, auf ihn gerichtet, fällt den Schiedsspruch und übertüncht, ins beinahe blamabel Komische gewendet, die Tragik. Kein Schuss der Welt rettet, das Verlorene bleibt Verlust, Liebe stirbt, die Toten wirken fort – wie tot oder lebendig sie auch sind. Was Fontanes Effi am Schluss sagt und was Seilers Effi, es dringt aus „den Echokammern der Aussichtslosigkeit“ (S. 386).

Als Carl Ilonka Kalász in Ostberlin wiedertrifft, sitzt sie auf einem mit Folie bedeckten Stuhl und ist Teil einer eigenen Kunstperformance. Er entdeckt, was ihm während der Schulzeit entgangen, aber schon da gewesen und ihm „verhärtet und kaputt erschienen war“ (S. 183). Als er sie anspricht und sie fragt „Was machst du hier?“, antwortet sie mit dem Schlüssel- und Bedingungssatz eines Kunstleistungskurses 17-jähriger Schülerinnen des Neuruppiner Gymnasiums 2019:

Als Carl Ilonka Kalász in Ostberlin wiedertrifft, sitzt sie auf einem mit Folie bedeckten Stuhl und ist Teil einer eigenen Kunstperformance. Er entdeckt, was ihm während der Schulzeit entgangen, aber schon da gewesen und ihm „verhärtet und kaputt erschienen war“ (S. 183). Als er sie anspricht und sie fragt „Was machst du hier?“, antwortet sie mit dem Schlüssel- und Bedingungssatz eines Kunstleistungskurses 17-jähriger Schülerinnen des Neuruppiner Gymnasiums 2019:

„Ich bin Effi.“ (S. 181)

Lutz Seiler: Stern 111. Frankfurt am Main 2020, 528 S. ISBN: 978-3-518-42925-9.

Fotos vom Verfasser.