Eine Beobachtung zuvor

Wer kennt das nicht? Man spaziert durch eine Ausstellung, sieht Kunstgewerbliches oder Gemaltes und denkt bei sich: „Na, das könntest du auch!“ Natürlich weiß man, dass da ein Haken ist und dass, was leicht ausschaut, nicht ganz so leicht ist, aber das Gefühl regt sich und hat seinen Reiz. Wenn man nur wollte, man könnte … Innerhalb der akademischen Welt und besonders innerhalb jenes Teils, der sich mit Texten beschäftigt, sind Gedanken dieser Art doppelt ausgeprägt. Man schaut den Dichter:innen auf die Finger, zeichnet ihre Satzwelten und deren Entstehen analytisch nach und bekommt zunehmend einen Begriff davon, wie schreibend Wirkung erzeugt wird. Die handwerkliche Seite offenbart sich, sie ist erlernbar – und es wird zur Profession, deren Mechanismen offen zu legen und sie öffentlich zu machen. Aus Literatur erwächst die Wissenschaft von ihr. Sie ist, wie diese, dem Wort verpflichtet und sucht intensiv dessen Nähe. Zu der Vertrautheit, die dabei entsteht, gesellt sich, fast unbemerkt, jenes verführerische Etwas, das raunt: Was die können, kann ich’s nicht auch? So verwandeln sich Literaturwissenschaftler in Schriftsteller.

Zum Autor

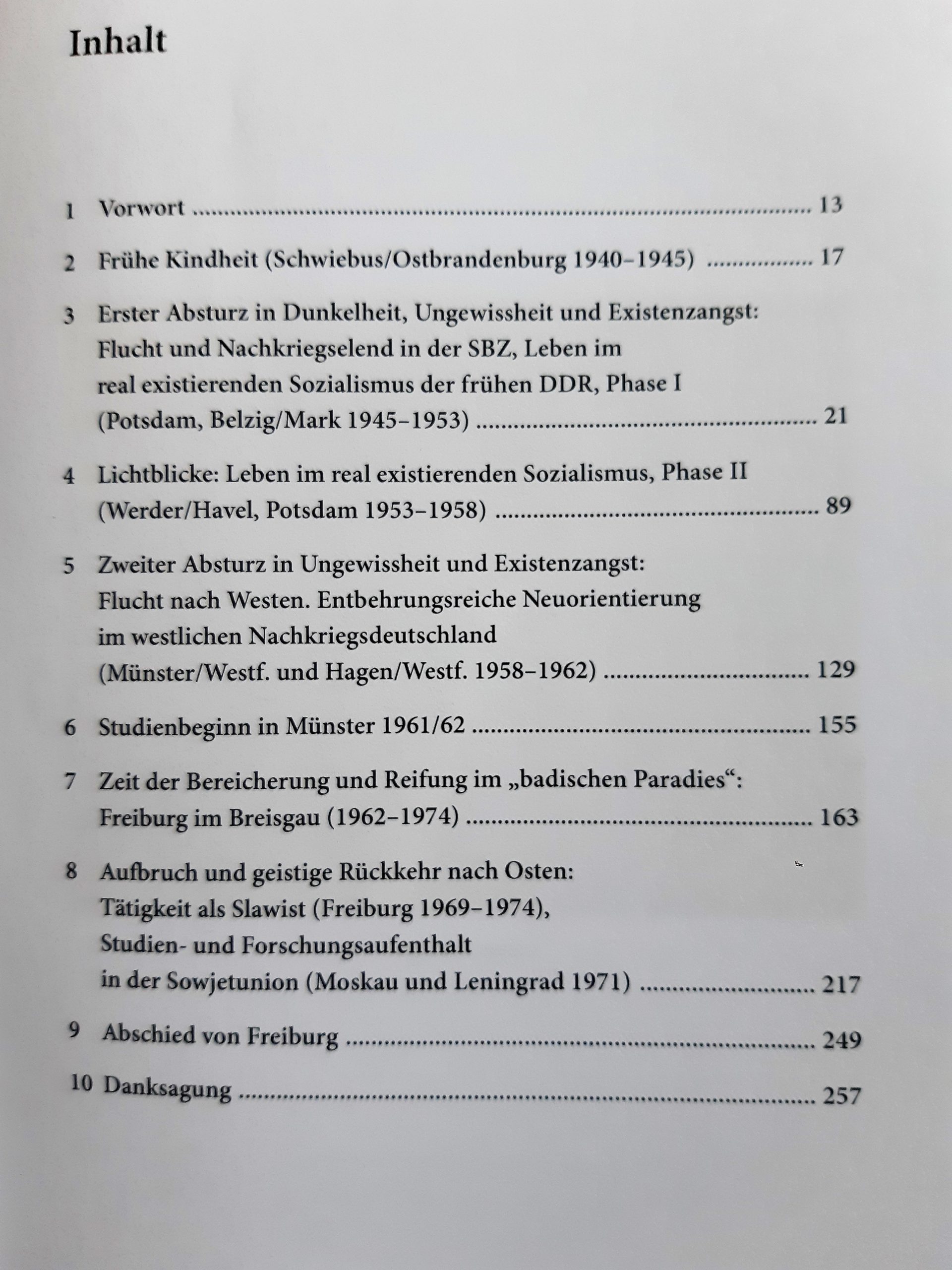

Jürgen Lehmann hat ein Buch veröffentlicht. Es trägt den Titel Wege nach Westen – Wege nach Osten. Erinnerungen an eine Jugend in Deutschland (Berlin: Franke & Timme 2021, 256 S.), eine Autobiographie.  Geboren ist Lehmann November 1940 in Potsdam, er studierte in Münster, Freiburg, Moskau und Leningrad Germanistik, Slawistik und Philosophie und wurde 1988 auf den Lehrstuhl für Vergleichende Literaturwissenschaft und Neuere Deutsche Literatur der Universität Erlangen-Nürnberg berufen. Dort lehrte er bis zu seiner Emeritierung 2006, angesehen als Komparatist, Literaturhistoriker und -theoretiker. Neben überaus lehrreichen, klugen Arbeiten zur russischen Literatur stehen seine Texte zu Paul Celans Dichtung. Sie sind in ihrer intellektuellen Strenge, stilistischen Klarheit und nüchternen Unbestechlichkeit Glanzstücke akademischer Beschäftigung mit diesem Autor. Zur literarischen Autobiographie hat er seit seiner Habilitation – Bekennen-Erzählen-Berichten. Studien zu Theorie und Geschichte der Autobiographie (Tübingen: Niemeyer 1988) – ein vertrautes wissenschaftliches Verhältnis. Gehört auch Lehmann zu jenen, die der Verlockung, selbst das schriftstellerische Heft in die Hand zu nehmen, erlagen? Wäre es ratsamer gewesen, im makellos eingerichteten eigenen universitären Raum zu bleiben?

Geboren ist Lehmann November 1940 in Potsdam, er studierte in Münster, Freiburg, Moskau und Leningrad Germanistik, Slawistik und Philosophie und wurde 1988 auf den Lehrstuhl für Vergleichende Literaturwissenschaft und Neuere Deutsche Literatur der Universität Erlangen-Nürnberg berufen. Dort lehrte er bis zu seiner Emeritierung 2006, angesehen als Komparatist, Literaturhistoriker und -theoretiker. Neben überaus lehrreichen, klugen Arbeiten zur russischen Literatur stehen seine Texte zu Paul Celans Dichtung. Sie sind in ihrer intellektuellen Strenge, stilistischen Klarheit und nüchternen Unbestechlichkeit Glanzstücke akademischer Beschäftigung mit diesem Autor. Zur literarischen Autobiographie hat er seit seiner Habilitation – Bekennen-Erzählen-Berichten. Studien zu Theorie und Geschichte der Autobiographie (Tübingen: Niemeyer 1988) – ein vertrautes wissenschaftliches Verhältnis. Gehört auch Lehmann zu jenen, die der Verlockung, selbst das schriftstellerische Heft in die Hand zu nehmen, erlagen? Wäre es ratsamer gewesen, im makellos eingerichteten eigenen universitären Raum zu bleiben?

Warum im Fontane-Blog?

Die Fontane-Blog-Leserschaft interessiert Fragen dieser Art wohl kaum. Eher will sie wissen: Was hat das denn mit Fontane zu tun? Zugegebenermaßen nicht viel. Bei der Schilderung der guten Lebensjahre in Werder (Anfang der fünfziger Jahre), verweist der Lehmann auf die ausführlichen Beschreibungen in den Wanderungen. Und als er sich mit seiner Familie durch „das unbedachte Verhalten meines Bruders“ (S. 126) – der hatte „strategisch relevante[-] Objekte[-] in Ostberlin“ (S. 125) für den US-amerikanischen Geheimdienst fotografiert – gezwungen sah, aus der DDR zu flüchten, verhilft ihm ein Fontane-Bezug zum Fazit: „Denn getreu einem schönen Spruch von Theodor Fontane ‚Der kommt am weitesten, der nicht weiß, wohin er geht‘ sind mir durch die Flucht kulturelle, soziale und geografische Räume eröffnet worden, die ich beim Verbleib in der DDR niemals erreicht hätte.“ (S. 126) Diese auf Oliver Cromwell (1599-1658) zurückgehende Sentenz schreibt der Verfasser Fontane zu – und sie hat für ihn derartiges Gewicht, dass er sie als Motto dem Buch voranstellt. Wem das immer noch zu wenig ist, dem sei schnell noch ergänzend ein Mehr gesteckt: Jürgen Lehmann war 2006 ein geschätzter Festredner auf der Leipziger Jahrestagung der Theodor Fontane Gesellschaft. Sie stand unter dem Thema „‚Mein Leipzig lob‘ ich mir.‘ Fontane im Vormärz“, und Lehmann widmete sich damals auf das Anregendste den „Beziehungen des jungen Fontane zu Wilhelm Wolfsohn“. Wolfsohn, aus einer in Odessa ansässigen jüdischen Familie stammend, hatte sich große Verdienste als Vermittler zwischen der deutschen und russischen Literatur erworben: ein Wahlverwandter Lehmanns. Fontane war ihm während seiner Leipziger Zeit Anfang der vierziger Jahre und auch noch danach freundschaftlich verbunden. Darüber wusste Lehmann trefflich zu referieren – und kaum jemandem war bewusst, dass der Osten für den aus dem tiefsten Westen angereisten Festredner nicht nur Gegenstand seines Faches, sondern auch ein Lebensthema war.

Zum Buch

Dieses nun ist ihm so sehr nachgegangen, dass Lehmann, mittlerweile in den Achtzigern stehend, es in ein Buch gebracht hat. Der Titel ist, gemessen an dem, was erzählt wird, etwas irreführend – es sei denn, man ist bereit, das Prädikat „Jugend“ bis zum 35. Lebensjahr gelten zu lassen.  Die Versuchung, Osten und Westen und Deutschland mit der Erzählung des eigenen Werdegangs zu verbinden, der von Schwiebus (heute: Świebodzin) über Werder/Havel nach Münster und Hagen in Westfalen führte, war groß – und übergroß, diesen Bogen konzeptionell noch weiter zu spannen: bis nach Freiburg/Breisgau, wo Lehmann seine erfolgreiche Universitätskarriere als Slawist begann, bei der ausgedehnte russische Studienaufenthalte in Moskau und Leningrad eine nicht unwesentliche Rolle spielten. Er sei, bekennt der Autor, „rational-pragmatisch denkend“ (200). Diese Haltung ist nicht ohne Einfluss auf die erzählte Lebensgeschichte geblieben. Aus ihr heraus werden die Kindheitserfahrungen geschildert, sie prägt die Darstellung der Schuljahre im Brandenburgischen, und der erzählte eher unfreiwillige Wechsel in den Westen wird von ihr eingefärbt. Und die Weise, wie das nicht leichte Fußfassen dort beschrieben wird, gewinnt durch sie ihre Eigenart. Das hebt diese Passagen, die zu den besten des Buches gehören, hervor. Hier löst sich der Erzähler aus der Sogkraft vorgefertigter Formulierungen und Beurteilungen, denen er immer wieder zu erliegen droht. Die bittere Erfahrung, mitnichten im Westen willkommen gewesen zu sein, führt dem Erinnernden die Feder. Das damit verbundene Dünkelhafte, dem er lange Zeit ausgesetzt war, wirkt nach bis heute – und zeichnet sich ein in einer Essenz, die Lehmann in der Mitte des Buches so formuliert:

Die Versuchung, Osten und Westen und Deutschland mit der Erzählung des eigenen Werdegangs zu verbinden, der von Schwiebus (heute: Świebodzin) über Werder/Havel nach Münster und Hagen in Westfalen führte, war groß – und übergroß, diesen Bogen konzeptionell noch weiter zu spannen: bis nach Freiburg/Breisgau, wo Lehmann seine erfolgreiche Universitätskarriere als Slawist begann, bei der ausgedehnte russische Studienaufenthalte in Moskau und Leningrad eine nicht unwesentliche Rolle spielten. Er sei, bekennt der Autor, „rational-pragmatisch denkend“ (200). Diese Haltung ist nicht ohne Einfluss auf die erzählte Lebensgeschichte geblieben. Aus ihr heraus werden die Kindheitserfahrungen geschildert, sie prägt die Darstellung der Schuljahre im Brandenburgischen, und der erzählte eher unfreiwillige Wechsel in den Westen wird von ihr eingefärbt. Und die Weise, wie das nicht leichte Fußfassen dort beschrieben wird, gewinnt durch sie ihre Eigenart. Das hebt diese Passagen, die zu den besten des Buches gehören, hervor. Hier löst sich der Erzähler aus der Sogkraft vorgefertigter Formulierungen und Beurteilungen, denen er immer wieder zu erliegen droht. Die bittere Erfahrung, mitnichten im Westen willkommen gewesen zu sein, führt dem Erinnernden die Feder. Das damit verbundene Dünkelhafte, dem er lange Zeit ausgesetzt war, wirkt nach bis heute – und zeichnet sich ein in einer Essenz, die Lehmann in der Mitte des Buches so formuliert:

Die distanzierte Haltung zwischen Einheimischen und Flüchtlingen betraf aber nicht nur die Schule. Zumindest am Anfang musste ich die desillusionierende und verstörende Erfahrung machen, dass bereits damals Ost- und Westdeutsche nicht nur politisch, sondern auch mental in verschiedenen Welten lebten, dass die Verhältnisse in der DDR im Gegensatz zu Westberlin hier im katholischen Westen auf wenig Interesse stießen. Ausdruck einer in Westdeutschland und Westeuropa bis in die Gegenwart beobachtbaren, von Ignoranz und Herablassung geprägten Haltung gegenüber den Ländern Ostmitteleuropas und Osteuropas. (S. 139)

Mit solchen Partien weicht das Buch ab von jenem Mainstream, der ansonsten die politische Bezüge dominiert, übrigens bis ins Stilistische. Da entsteht beim Lesen nicht selten der Eindruck, dass der Erzähler heute als allgemeingültig geltende Urteile einfach ins Autobiographische transferiert. Wer anderen vom eigenen Leben erzählt, weiß um die Gefahr und weiß vor allem, wie übermächtig sie ist.

Die Erinnerungen wecken indes überall dort sogleich Aufmerksamkeit, wo sie von kaum Bekanntem oder längst Vergessenem schreiben, etwa von der Qualität der Helmholtz-Oberschule in Potsdam, von Tagungen im Jugendhof Vlotho, vom Wirken der Arbeitsgemeinschaft Mitteldeutscher Studenten, die sich um aus der DDR Geflüchtete kümmerte, oder vom Freiburger Luginsland-Kreis mit dessen Mischung von intellektuell-elitär und menschlich-sozial. Ähnlich trifft für Erlebnisse zu, die scheinbar des Erzählens nicht wert sind, aber plötzlich ein unerwartetes Funkeln erzeugen – so der Versuch des Erzählers, sich auf eigene Faust das Skilaufen beizubringen, was mit zum Glück harmlosen Unfall endete (S. 178) oder die anschaulich nachgezeichnete Arbeits- und Lebenswelt während der Moskauer und Leningrader Studienmonate (S. 223-247).

Zu guter Letzt

Nicht anders als jeder Rezensent muss auch der Bloggist eine Frage, die er eingangs gestellt hat, am Ende beantworten. Hätte der Akademiker Jürgen Lehmann bei seinen Leisten bleiben sollen? Hätten diese Autobiographie, die wunde familiäre Punkte nicht ausklammert (die unabgegoltene Beziehung zu den Eltern, das Missverhältnis zum Bruder), aber mit deren schriftstellerischen Bewältigung überfordert war, ungeschrieben bleiben sollen? Ich greife ein Wort auf, das Lehmann selbst wiederholt für sich in Anspruch nimmt: ambivalent. Auch mein Empfinden ist am Schluss dieser Lebensgeschichte ambivalent. Der Sinn für Tatsachen und Wirklichkeiten, der sie auszeichnet, ist nicht selbstverständlich. Er widersteht der lauernden Gefahr, Unangenehmes und Unannehmlichkeiten zu verschleiern oder zu beschönigen. Die Schlichtheit des Stils ist kein Manko und frei von literarischer Ambition. Sie entgeht allerdings nicht der Gefahr von Floskel- und Formelhaftem (etwa „in Erinnerung geblieben“, „DDR-Barden Kurt Barthel“, „Schulbank drücken“, „ungemein intensiv und bereichernd“, „erregt und betroffen [im Juni 1967]“, im häufigen Gebrauch von „recht [, lange, gut, isoliert etc.]“, u. ä.). Lehmann hat mehr in den Blick nehmen wollen (und vielleicht auch müssen), als er darzustellen vermochte. Er ist dieses Risiko, das ihm bewusst war, eingegangen. Der Wert des Mitzuteilenden war es ihm wert. Zu Recht sieht er in seiner Lebensgeschichte etwas, das über seine Person hinaus aufschlussreich ist und von historischem Interesse ist. Die Presse hat das gewürdigt, mit gutem Grund. Nach der Lektüre hätte man nicht übel Lust, sich mit dem Verfasser in Freiburg zu verabreden, ein wenig in dieser schönen Stadt herumzuspazieren, um endlich in einer Besenwirtschaft bei Elsässer Flammkuchen und einem guten badischen Wein die Nacht zu verplaudern: mit Geschichten aus dem Osten, dem Westen und dem, was dazwischen liegt …