Eine verkehrsgeschichtliche Würdigung zum 200. Geburtstag des Dichters

Wanderungen durch die Mark Brandenburg – da fällt einem sofort Theodor Fontane ein. Die durch diesen Titel geprägte Vorstellung, der Dichter wäre meist zu Fuß durch die märkische Landschaft gestapft, scheint naheliegend. Doch Fontane nutzte außer „per pedes apostolorum“ und „Schusters Rappen“[1], wie er es bei seiner Weihnachtswanderung nach (Berlin-)Malchow formulierte, durchaus auch Verkehrsmittel: in Berlin und Umgebung Droschke und Pferdebahn, wenn es weiter hinaus oder über Land ging, Kutsche und Eisenbahn. Hier bietet sich ein Anlass, den Dichter auch in den Verkehrsgeschichtlichen Blättern zu seinem 200. Geburtstag angemessen zu würdigen. Wir wollen aufspüren, wo der Dichter selbst sich öffentlichen Verkehrsmitteln anvertraute – und welche Zeugnisse sich davon in Fontanes Briefen und Werken finden.

Frühe Sympathie für die Eisenbahn

Ein biografisches Kuriosum vorweg: Im Jahre 1847 befand sich der junge Fontane in finanziell prekärer Lage. Seinem Freund Bernhard von Lepel schrieb er: „Meine Aussichten für die Zukunft sind die alten, d.h. gar keine. Das Vermögen wird mit jedem Tage geringer, die Schulden wachsen … Ich spekuliere jetzt auf eine Anstellung bei der Eisenbahn; sowie ich 500 rth jährlich habe, schaff ich ein paar zweischläfriger Bettstellen an, und die Sache geht vor sich.“ (zitiert nach [2]) Das mit der „Anstellung bei der Eisenbahn“ war wohl mehr rhetorisch; weitere Hinweise auf die Ernsthaftigkeit solcher Überlegungen lassen sich nicht finden. Was Fontane seinerzeit verzweifelt suchte: eine Stelle, die ein regelmäßiges, auskömmliches Gehalt sicherte – und das schien ihm bei den damals aufstrebenden Eisenbahnen gegeben.

Aber: Aus heutiger Sicht wäre es – bei aller Sympathie für die Eisenbahn – doch schade gewesen, wenn Fontane irgendwo Weichen und Signale gestellt oder ähnliches bei der Eisenbahn getätigt hätte, statt ein bedeutendes literarisches Werk zu hinterlassen.Fontane hatte schon als Mittzwanziger große Sympathie für das neuartige Verkehrsmittel Eisenbahn, und er sagte ihr gegen manche aktuelle Kritik eine glorreiche Zukunft voraus:

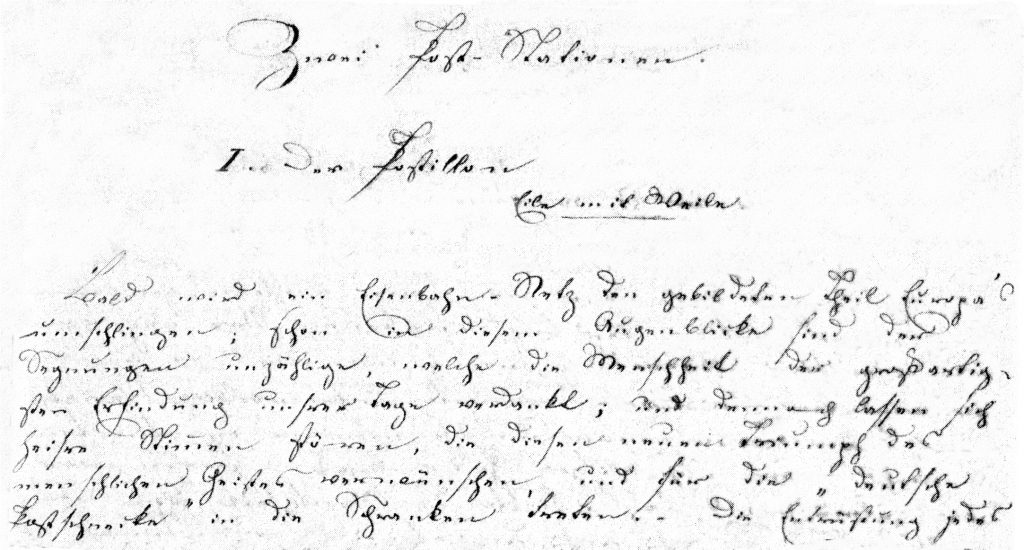

Bald wird ein Eisenbahn-Netz den gebildeten Theil Europa’s umschlingen; schon in diesem Augenblicke sind der Segnungen unzählige, welche die Menschheit der großartigsten Erfindung unsrer Tage verdankt; und dennoch lassen sich heisre Stimmen hören, die diesen neuen Triumph des menschlichen Geistes verwünschen, und für die ‚deutsche Postschnecke‘ in die Schranken treten.“ Diesen Kritikern der Eisenbahn bot Fontane ironischen Trost, „daß es im Lande der Kaschuben, in Hinterpommern und weiter westwärts bis an die Ufer der Elbe noch manches paradiesische Plätzchen giebt, aus denen die Lokomotive, dieser flammende Cherubim, die ersten Postwagen noch nicht vertrieben…hat.

Mit dem oben zitierten Bekenntnis zum zukünftigen Eisenbahnzeitalter beginnt eine der frühen Erzählungen Fontanes mit dem Titel Zwei Post-Stationen. Inhalt ist eine recht spektakuläre, vor allem aber strapaziöse Reise von Swinemünde nach Berlin mit der seinerzeit noch üblichen „Postschnecke“. Zwar hätte der Erzähler schon damals den größten Teil der Reise auf der bereits 1843 vollständig fertiggestellten Stettiner Eisenbahn zurücklegen können. Wählte er nun aber aus finanziellen Erwägungen die Postkutsche oder wollte er den Kontrast zwischen beiden Verkehrsmitteln zum Thema machen? Die um 1845 entstandene Erzählung war vom Verlag seinerzeit nicht veröffentlicht worden, sie schien verloren, wurde aber 1991 zufällig wiederentdeckt. Dass sie im Jahre 1845 nicht gedruckt wurde, könnte auch an der etwas zugespitzten satirischen Darstellung des damals noch weit verbreiteten Verkehrsmittels Postkutsche zu tun haben. Fontane rechnete drastisch ab mit der Postkutschenzeit.

In der Erzählung bringt der angetrunkene Postillion Jochen sein Gefährt nach mehrfachen Verirrungen mit so großer Verspätung nach „O…“, dass der Anschluss nach Berlin verfehlt wird. Eine Übernachtung in einer als sehr unwirtlichen beschriebenen „Passagierstube“, die verspätete Weiterfahrt im abenteuerlich unbequemen Kabriolet der nächsten Postverbindung – schließlich gibt der Erzähler auf; die Alternative heißt: Eisenbahn! „Wir erreichten die nächste Station, von wo aus ich per Eisenbahn in die Residenz gelangen wollte.“ Nicht nur er, auch eine Mitreisende „wandte sich an den Billeteur und forderte mit ziemlicher Fassung: ‚ein Billet zur dritten Wagenklasse nach Berlin.‘“ [3] Fontane wird diese frühzeitige Sympathie für die Eisenbahn und für andere öffentliche Verkehrsmittel sein Leben lang beibehalten…

Mit dem Zug zum Wannsee – und darüber hinaus

Am 25. November 1881 folgte der Dichter einer Einladung des Prinzen Friedrich Karl von Preußen nach Schloss Dreilinden. (Das Schloss wurde 1954 abgerissen; es stand an der Stelle der jetzigen Revierförsterei Dreilinden.) Fontane setzte sich am Potsdamer Bahnhof in den Zug, der ihn zum damaligen Bahnhof Wannsee bringen sollte. Es war ein trüber Spätherbsttag. „Ein halbdurchsichtiger Novembernebel, aus dem es in kleinen Tropfen niederfiel, lag weithin über der Landschaft…“ Damals war die Umgebung der Wannseebahn noch soweit unbebaut, dass Fontane vom Zug aus trotz des Nebels die Kuppel der Hauptkadettenanstalt bemerken konnte. Mit dem neuen, ungewohnten Tempo der Eisenbahn „jagten wir erst durch den Steglitzer Bahnhof und gleich danach durch den von Lichterfelde hin. Alles war öd und leer, und selbst der Kadettendom stand wie in Trauer.“

Die weitere Fahrt ging – wie heute mit der S1 – ab Zehlendorf über die im Jahre 1874 eröffnete „Alte Wannseebahn“, die sich in Zehlendorf von der Stammbahn trennt und nach einem weiten Nordbogen über Schlachtensee, Nikolassee und Wannsee bei Kohlhasenbrück wieder in die Stammstrecke mündet. Prinz Friedrich Karl, zu dessen Besuch auf Schloss Dreilinden Fontane unterwegs war, hatte seinerzeit zu den Befürwortern des Baus der Zweigbahn gehört. Die Strecke erschloss das Waldgebiet für eine Bebauung, und sie bot eine günstige Verkehrsverbindung zwischen des Prinzen Herrensitz und der Residenz. Wovon auch Fontane im November 1881 profitierte. „Und nun hielten wir. ‚Wannsee, Wannsee.‘ Den ganzen Zug lang öffneten sich nicht mehr als zwei Coupés, deren Insassen … sofort demselben Ziele zusteuerten, und zwar auf zwei hart an einer Windecke haltende prinzliche Wagen…“

Fontane und die weiteren Reisenden haben das gleiche Ziel: Jagdschloss Dreilinden, „Lieblingsaufenthalt des Prinzen Friedrich Karl“, wo sie erwartet werden. Der „prinzliche Wagen“ bringt die Gäste zu Schloss und Prinzen. „Ein Peitschenknips noch, und in raschem Trabe ging es, unter einem Brückenüberbau weg, in eine breite chausseeartige Fahrstraße hinein, die, nach links hin, eine mit hohen Kiefern besetzte Waldlisière (veraltet für Waldrand, -saum) streifte. Hart zur Rechten aber lief der Bahndamm, auf dem eben die roten und grünen Signallichter angezündet wurden.“ Der Empfang beim Prinzen ist im Zusammenhang mit unserem Thema nicht weiter von Interesse. Wir folgen Fontane nur noch zurück nach Berlin: Der Prinzenwagen stand bereit, die Gäste zum Bahnhof zu bringen.

… durch Nacht und Dunkel hin … ging unsere Fahrt, immer rascher und rascher, denn der eben laut werdende Pfiff der Lokomotive mahnte bereits zur Eil. Abgepaßt! Im selben Momente, wo der Zug hielt, hielten auch wir, und abermals eine kleine Weile, so war die letzte Station und die letzte Gitterbrücke passiert, und in das Bahnhofsportal eingleitend, wölbte sich wieder der mächtige Bogen über uns. Aussteigen! Ein Strom, ein Gewirr; Pelze, Koffer und Geschrei: der ganze Lärm einer großen Stadt.[4]

Die Großstadt hat Fontane wieder!

Auf der Strecke nach Wannsee und darüber hinaus war Fontane gern unterwegs. Die Fahrten waren ihm offenbar so gegenwärtig, dass er sie sogar in einer seiner Theaterkritiken zur Veranschaulichung seiner Meinung über ein Schauspiel heranzog. Das am 18. März 1880 aufgeführte Stück Auf der Brautfahrt empfand er am Anfang und zum Schluss recht langweilig, lediglich der Mittelteil hatte seine Aufmerksamkeit gefunden. Seinen Eindruck über die Theater-„Brautfahrt“ vergleicht er mit einer Bahnfahrt:

Es war, wie wenn man auf der Potsdamer Eisenbahn von Lichterfelde nach Groß-Kreuz fährt; Lichterfelde bedeutet nicht viel und Groß-Kreuz beinahe noch weniger, aber jeder wird die Viermeilenfahrt um Wannsees, Babelsbergs, Wildparks und Werders willen doch mit vielem Vergnügen gemacht haben. Abfahrts- und Ankunftsort erscheinen gleichgültig und sind es wirklich, aber unterwegs erquickt uns die blaue Havel und die weiße ‚Bohmblut‘ Werders gleichmäßig an Aug‘ und Herz. Und ganz so in diesem Stück.[5]

Es muss ja nicht gleich eine Brautfahrt sein, wenn man sich heute im RE 1 auf der Bahnstrecke zwischen Wannsee, Havel und Groß-Kreuz „erquicken“ will!

Anm.: Dieser Text erschien zuerst in der Ersten Ausgabe 2019 der Verkehrsgeschichtlichen Blätter.

Alle Fotos sind aus der Sammlung des Autors.

Quellenangaben

[1] Theodor Fontane: Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Band 4: Spreeland. Berlin, Weimar: Aufbau 1987.

[2] Helmuth Nürnberger: Fontanes Welt. Berlin: Siedler 1997.

[3] Theodor Fontane: Zwei Post-Stationen. Faksimile der Handschrift. Hg. v. Jochen Meyer. Marbach am Neckar: Deutsches Literaturarchiv 1991.

[4] Theodor Fontane: Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Band 5: Fünf Schlösser. Berlin, Weimar: Aufbau 1987.

[5] Theodor Fontane: Causerien über das Theater. Berlin: Verlag Friedrich Fontane & Co. 1905.

One comment