Das Sommersemester 2020 ist wegen hinlänglich erörterter Gründe ein „Online-Semester“ geworden. Unterschiedliche Modelle zeigen, dass dies den Einfallsreichtum der Dozierenden stimuliert, per „Online-Lehre“ Inhalte den Studierenden zu vermitteln. Eine meiner „Online-Vorlesungen“ (und damit soll es genug mit diesem „Online“ sein) versucht sich an einem asynchronen Weg: Eine Power-Point-Präsentation mit integrierten Audio-Dateien wird wöchentlich zur Verfügung gestellt – thematisch rankt sich die Vorlesung um die Wissensgeschichte im 19. Jahrhundert, dem Jahrhundert eben auch Theodor Fontanes.

In einer der kommenden Sitzungen, Mitte Juni 2020, wird es um Wilhelm Raabes 1891 erschienen Roman Stopfkuchen gehen. Als beflissener Student greife ich bereits einige Wochen vorher in mein Regal zu besagtem Roman und beginne die Lektüre, schule mein Auge für den Gegenstand. Der raabeschen Stopfkuchen fängt zu meinem Erstaunen ziemlich diffus an:

Es liegt mir daran, gleich in der ersten Zeile dieser Niederschrift zu beweisen oder darzutun, daß ich noch zu den Gebildeten mich zählen darf. Nämlich ich habe es in Südafrika zu einem Vermögen gebracht, und das bringen Leute ohne tote Sprache, Literatur, Kunstgeschichte und Philosophie eigentlich am leichtesten und besten zustande.[1]

Erstaunen daher, weil mir hier ein Ich-Erzähler, der sich als Eduard vorstellt, allerhand Namen, Orte und Sprichwörter auf den ersten beiden Seiten des Romans vor die Augen wirft – unkommentiert. Ein kleines Chaos, so scheint es jedenfalls, wenn man diesen Auftakt mit den Anfangssätze des zeitgleich erschienen Romans Quitt von Fontane vergleicht:

Die Kirche war noch nicht aus, aber die alte Frau Menz und ihr Sohn Lehnert – ein schlanker, hübscher Mensch von siebenundzwanzig, dem man, auch ohne seine siebenziger Kriegsdenkmünze (neben der übrigens auch noch ein anderes Ehrenzeichen hing) den alt gedienten Soldaten schon auf weite Entfernung hin angesehen hätte – hatten den Schluß des Gottesdienstes nicht abgewartet und saßen bereits draußen auf einem großen Grabstein, zu dessen Häupten eine senkrecht stehende Marmorplatte mit einer „Christi Himmelfahrt“ in Relief in die dicht dahinter befindliche Kirchhofsmauer eingelassen war.[2]

Hier ist alles klar: Der heterodiegetische Erzähler beschreibt ausführlich den Protagonisten und die gegenwärtige Situation. Daran kann ich mich halten und dem weiteren Erzählfluss folgen, bei Raabe hingegen erwartet mich ein Entwirrspiel, das zu bewältigen nicht ohne ist und eine Herausforderung … Eine Kleinigkeit auf den ersten Seiten des Stopfkuchens indes lässt mich nicht verwirrt zurück: ein Zitat aus Die verhängnisvollen Gabel von August von Platen!

Und es ist nicht das Zitat, auch nicht die ‚Gabel‘, sondern der Name des Verfassers, der mir bekannt vorkommt, sogar sehr bekannt. Denn niemand anderes als Theodor Fontane war Anfang der 1840er Jahre Mitglied in dem nach Karl August Georg Maximilian Graf von Platen-Hallermünde benannten Platen-Verein. Roland Berbig hatte mich dazu im vergangenen Jahr bei der Eröffnungsvorlesung der Reihe „Fontane und…“ an der Humboldt-Universität informiert.

Angesichts des „Platen-Fundes“ und des simplen Faktes, dass Fontane und Raabe Zeitgenossen gewesen sind, beide in der literarischen Epoche des Realismus eingegliedert, weckte in mir die Frage, ob es fernab von poetischen und vielleicht poetologischen Gemeinsamkeiten der beiden Schriftsteller auch biografische Annäherungen gab. Die Antwort darauf bekümmert, weil ihr Befund karg bleibt: kein Briefwechsel, kaum mehr als ein paar Bemerkungen übereinander.

Fontane äußerte sich wenige Male über den Schriftsteller-Kollegen, mal anerkennend, mal lobend, mal zweifelnd, alles in allem ambivalent:

Natürlich hab‘ ich auch Raabe gelobt, auch aufrichtig und dem Raabeschen Talent gerecht werdend; ein so begabter und auch in die Kunst seines Metiers so tief eingedrungener Mann wie R. wird nie Blech schreiben, er wird einem ordentlichen Leser auch dann noch etwas bieten, wenn dieser Leser ungeduldig wird und vielfach in den Schrei ausbricht: ich kann es nicht mehr aushalten! Aber zu diesem Schrei gibt er doch auch redlich Veranlassung, und wenn ich viel von ihm lesen müßte, so würd‘ er vielleicht zu denen gehören, die gerecht zu beurteilen mir auf die Dauer unmöglich würde. Er gehört nämlich … zu jener mir entsetzlichen deutschen Menschengruppe, die mit allem unzufrieden sind, […] (Theodor Fontane an Eduard Engel, 17. April 1881)[3]

Diese Briefstelle bezieht sich auf die Rezension Fontanes zu Raabes Erzählung Fabian und Sebastian. Darin urteilte Fontane einigermaßen forsch: „Ganz Raabe; glänzend und geschmacklos, tief und öde.“[4] Bei Raabe hingegen findet sich – jedenfalls nach ersten Recherchen – nur eine Bemerkung zu Fontane. In einem Brief an Siegmund Schott vom 23. April 1891 bemerkte er zu dem auch an Fontane 1890 vergebenen Schillerpreis einigermaßen spöttisch:

[…] Habe auf den „Schillerpreis“ niemals Anspruch erheben dürfen. Davon haben wir Gott sei Dank die Finger weggelassen! Um so gerührter lese ich deshalb heute Morgen, daß Epik und Lyrik sich dießmal in die tausend Thaler haben theilen dürfen. Freilich nicht für ein einzelnes Meisterstück, sondern für eine ganze über das siebzigste Lebensjahr hinausreichende brave Literaturexistenz und tadellose Dichteraufführung! Der arme Groth! Der arme Fontane! Wie gehoben müssen sie sich ob der Ehre vorkommen! Jetzt können sie wahrlich ihre Häupter in Frieden niederlegen und unterm Rauschen solcher unvermutheter Lorbeeren in die Unsterblichkeit hinüber schlummern.[5]

Raabes ironischer Ton scheint sich hier eher gegen den Preis als gegen die Preisträger zu richten. Dennoch deuten die spöttelnden Bezeichnungen „brave Literaturexistenz“ und „tadellosen Dichteraufführung“ auf eine eingeschränkte Akzeptanz der fontanschen ‚Dichterexistenz‘. Der um etwas mehr als ein Jahrzehnt ältere Fontane empfand es gegenüber Raabe kaum anders, wie die schmale Belegspur vermuten lässt.

Damit endet meine kurze biografische Spurensuche zu den beiden Dichtern vorerst. Sie sind anscheinend still nebeneinander ihrer Wege gegangen. Zu fern lagen ihre Lebens- und Schreibwelten, Schnittstellen ergaben sich nicht, schon gar nicht von selbst – oder wie es im Raabeschen Stopfkuchen heißt: „Wir tun uns einander gar nichts; aber wir halten das behagliche Nebeneinanderleben in der gemütlichsten Weise aufrecht.“[6] Doch wie stand es um poetische/poetologische Verbindungslinien? Denn wie meine Beobachtung im Stopfkuchen Fontanes Biografie ins Spiel brachte, so finden sich, wenn nicht alles täuscht, weitere Intertexte und Berührungspunkte, die wechselweise Blitzlichter in beider Werke werfen.

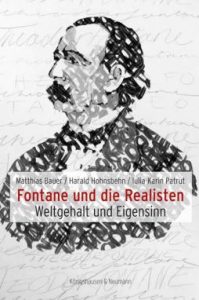

Nicht umsonst führt die Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft 54 Treffer bei der Suche „Fontane und Raabe“ auf. Und ebenso nicht umsonst ist die im letzten Jahr erschienene Publikation Fontane und die Realisten, die sich in kurzen Porträts den wichtigsten Vertretern des poetischen Realismus (Keller, Stifter, Storm, u. a.) und ihren Berührungspunkten mit Fontane widmet. Darunter natürlich – selbstverständlich – ein Kapitel über Wilhelm Raabe. Und wer noch weitere Spuren entdecken möchte und wem dies nur eine erste Anregung ist, der wird in dem von Dirk Göttsche und Roland Berbig 2013 herausgebenen Band „Metropole, Provinz und Welt. Raum und Mobilität in der Literatur des Realismus“ (Berlin u.a.: de Gruyter) gewiss fündig. Versammelt sind hier Beiträge der gemeinsam von der Raabe-Gesellschaft und der Theodor Fontane Gesellschaft durchgeführten Konferenz im Herbst 2011 in Berlin.

Vgl. außerdem: Kurt Schreinert: Theodor Fontane über Wilhelm Raabe. In: Jahrbuch der Raabe-Gesellschaft Bd. 3 (1962), S. 182-190.

Nachweise:

[1] Wilhelm Raabe: Stopfkuchen. Eine See- und Mordgeschichte. In: ders.: Werke in vier Bänden. Hg. von Karl Hoppe. Bd. 4. Freiburg i. Breisgau: Verlagsanstalt Hermann Klemm 1954, S. 377.

[2] Theodor Fontane: Quitt. Roman. Hg. von Christina Brieger. Berlin: Aufbau 1999, S. 5.

[3] Theodor Fontane: Briefe. Hg. von Otto Drude, Manfred Hellge u. Helmuth Nürnberger. Bd. 3. München: dtv 1998, S. 129.

[4] Zit. nach: Hans Oppermann: Anhang. In: Wilhelm Raabe: Fabian und Sebastian. Prinzessin Fisch. Villa Schönow. Hg. von Rosemarie Schillemeit. Bd. 15 in: Wilhelm Raabe: Sämtliche Werke. Braunschweiger Ausgabe. Hg. von Karl Hoppe, Jost Schillemeit, Hans Oppermann u. Kurt Schreinert. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1979, S. 578.

[5] Wilhelm Raabe: „In alls gedultig“. Brief Wilhelm Raabes [1842-1910]. Hg. im Auftrag der Familie Raabe von Wilhelm Fehse. Berlin: G. Grotsche Verlagsbuchhandlung 1940, S. 261.

[6] Raabe: Stopfkuchen (wie Anm. 1), S. 517.

Hallo,

Sie kennen Raabes Gesamtwerk nicht. Oft wird Fontane parodiert. Raabe lehnte Fontane ab. Aber W.

Alexis schätzte er…

Da haben Sie vollkommen recht!