Zum Titel des Blog-Beitrags

Der Titel ist kryptisch. Er verbirgt eine Frage, die belächelt werden darf und vielleicht lächerlich ist: Was beschäftigte Goethe an Fontanes Geburtstag? Das ist eine Frage, von der man nie genau weiß, wie sehr sie eigentlich und wen interessiert – ganz unabhängig vom Wert der Antwort. Aber ist sie einmal im Raum, hakt sie sich fest. Eine Neugier ist geweckt, zweckfrei. Sie zu befriedigen, so lange sie wach bleibt, kaum mehr als ein Spiel.

Goethes ersten Monate als 70-Jähriger

Am 28. August 1819 hatte Goethe sein siebentes Lebensjahrzehnt vollendet. Ihm war nicht an viel Aufhebens gelegen. Das Weimarer Stadtbürgertum hatte sich vergeblich bemüht, ihn zu einem öffentlichen Festbankett zu locken. Es hatte dennoch zur Mittagsstunde im Schießhaus stattgefunden, in seiner Abwesenheit. Ihm war es lieber gewesen, in Karlsbad zu promenieren. Sohn August hatte als familiärer Stellvertreter fungiert und sich veranlasst gesehen, „einige Worte des Dankes in Ihrem und unserem Nahmen der Gesellschaft darzubringen, es glükte mir worüber ich sehr zufrieden war.“ Das lag im Dezember 1819 für Goethe lange zurück. Ihn beschäftigten zu viele andere Dinge von Gewicht, als jenen Tag und seinen unbedeutenden Verlauf wichtig zu nehmen. Es sei, hatte er dem Sohn im Oktober 1819 noch einmal geschrieben, „längst bekannt und ausgesprochen, daß mir jeder persönliche Bezug in der Gegenwart höchst zuwider“ sei. In dieses Abwehrpaket von Ansinnen, die an ihn gestellt wurden, gehörte auch sein Nein, sich einen heiklen Führungsposten an der Jenenser Universität aufzubürden. Kein ganz leichtes Unterfangen. Den hatte immerhin sein oberster Dienstherr, Großherzog Carl August (1757-1828), an ihn herangetragen. Dessen Reaktion, wie so häufig, war großmütig und weitherzig: „Es tut mir leid, lieber Freund, daß der Wunsch dich zum Kurator der Universität zu ernennen, dir einige unruhige Tage gemacht hat […]“ (an Goethe, 23. Oktober 1819). Es sei ihm unmöglich, so hatte Goethe aus jener Unruhe herausformuliert, „bey meinem Alter und den wenigen mir noch übrig gebliebenen Kräften eine so wichtige und die ununterbrochenste Thätigkeit fordernde Stelle zu übernehmen.“ (Briefkonzept an Christian Wilhelm Schweitzer, 13. Oktober 1819).

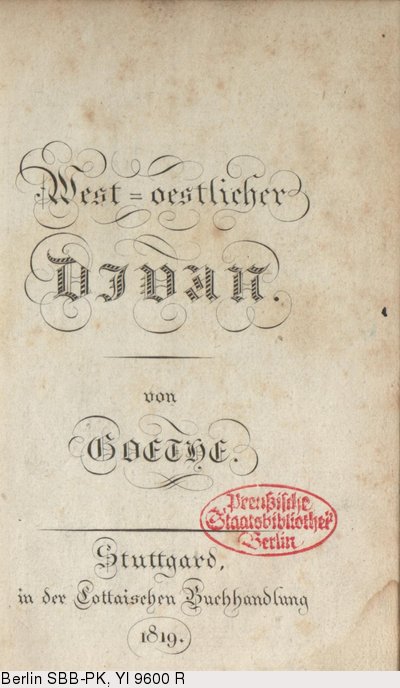

Dass mangelnde Lust an Tätigkeit und Tun Ablehnungsgrund war, darf getrost ausgeschlossen werden. Goethe sichtete allerlei Akten, verfasste einen umsichtigen Bibliotheksbericht, widmete sich intensiv der Morphologie und kaum weniger intensiv der Redaktion von Kunst und Alterthum.  Dem Sekretär diktierte er weitere Überlegungen zum Zwischenkieferknochen, er verglich osteologische Tabellen und ordnete Mineralien gewissenhaft in seine Sammlung ein. Nebenher verfasste er kleinere Texte und Anzeigen. Er unternahm Ausfahrten nach Jena und Gotha und empfing Gäste, mit denen er tafelte, konferierte und konversierte. Alles ausgiebig. Der Divan, dieses unvergleichliche poetische Meisterstück, leuchtete mit sanftem, klarem Licht in diese Tage, die dem Jahresende entgegeneilten. Das Leben selbst, es wies noch nicht auf sein Ende. Es gab zu tun. Auf den Arbeitstischen lag Unerledigtes. Ob quälend, wir wissen es nicht.

Dem Sekretär diktierte er weitere Überlegungen zum Zwischenkieferknochen, er verglich osteologische Tabellen und ordnete Mineralien gewissenhaft in seine Sammlung ein. Nebenher verfasste er kleinere Texte und Anzeigen. Er unternahm Ausfahrten nach Jena und Gotha und empfing Gäste, mit denen er tafelte, konferierte und konversierte. Alles ausgiebig. Der Divan, dieses unvergleichliche poetische Meisterstück, leuchtete mit sanftem, klarem Licht in diese Tage, die dem Jahresende entgegeneilten. Das Leben selbst, es wies noch nicht auf sein Ende. Es gab zu tun. Auf den Arbeitstischen lag Unerledigtes. Ob quälend, wir wissen es nicht.

Ein verirrtes Dichtwerk

In unmittelbare Nähe zu Fontanes Geburtstag indes rückte Überraschendes an – ein Fund aus der Vergangenheit, der plötzlich in die Gegenwart zu treten drohte. Am 11. Dezember 1819 gab Thomas Johann Seebeck (1770-1831), seines Zeichens Naturwissenschaftler, dem die Entdeckung der entoptischen Farben gelungen war – Goethe sah ihn zeitweilig als seinen Verbündeten im Kampf um die eigene Farbenlehre an, die ihm Herzenssache war –, in Berlin ein paar Blätter auf die Post. Die hatten es in sich: „Ew. Exzellenz kann ich endlich eine vollständige Abschrift von Ihrem in Livland wiedergefundenen Prometheus übersenden.“ Überrascht durfte Goethe das freilich nicht haben. Schon im Juni des Jahres hatte er von deren Existenz erfahren. Es handelte sich bei diesen Blättern um eine frühe Abschrift jenes dramatischen Fragments aus dem Nachlass von Jakob Michael Reinhold Lenz (1751-1792), das mit einem der berühmtesten Gedichte Goethes Titel und Entstehungszeitraum teilte: Prometheus. Nun lag das „verirrte Dichtwerk“ (Goethe an Seebeck, 5. Juni 1819) wieder vor seinem Schöpfer. Der musste reagieren. Wie?

Irritiert, so viel ist gewiss. Was ihm da wieder vor Augen kam, hatte er, freien Sinnes und ohne Bedauern, aus dem Blick verloren. Zimperlich im Umgang mit eigenen Arbeiten war Goethe nie, weder in der Jugend noch im Alter. Allerdings wechselten die Formen. Als er im 15. Buch seiner Lebenserinnerungen Dichtung und Wahrheit jenen Dramenversuch erwähnte, wusste er nicht einmal mehr, wo die Handschrift verblieben war. Stoff und Behandlung gehörten einer Epoche seines Daseins an, die ihm längst historisch war. Sie zu leugnen, stand ihm fern, sie vergegenwärtigt zu sehen, noch ferner. Unversehens versetzten ihn diese Blätter in eine Rolle, in die er sich keineswegs unwillig schickte: „Ich suche manche Gedanken und Interesses [!] der Vergangenheit zu fixiren und kann mich wirklich schon als Redacteur fremder Hinterlassenschaft betrachten.“ (an Carl Friedrich von Reinhard, 24. Dezember 1819). Fremder und eigener. Aber sollte er sie auch hier, in eigener Sache, spielen?

Das Prometheus-Dramenfragment

Über das stoffliche Gewicht des Funds bestand kein Zweifel, weder beim Verfasser noch in der Forschung. „Kein anderer antiker Mythos“, heißt es im Goethe-Handbuch, habe Goethe „so kontinuierlich beschäftigt wie der des Prometheus.“ (Bd. 2, S. 100). Von der ersten Erwähnung Juli 1772 bis zum Pandora-Festspiel 1807/08 erstreckt sich die Arbeitsspanne. Hellster dichterischer Schein kontrastiert mit dem Dunkel dramatischen Scheiterns. Doch noch im Gescheiterten des unerwartet Aufgetauchten ist die sprachliche Energie des jungen Goethe zu spüren. Kräftige Szenen sind entworfen, die die Prometheus-Gestalt im Wechselspiel mit jener Welt, die sie hervorbringt, scharf konturieren. Und Dialoge, in denen sie zu rebellischer Sprachkraft findet wie etwa dieser:

Götter! Ich bin kein Gott

Und bilde mir so viel ein als einer.

Unendlich! Allmächtig!

Was könnt ihr?

Könnt ihr den weiten Raum

Des Himmels und der Erde

Mir ballen in meine Faust?

Vermögt ihr mich zu scheiden

Von mir selbst.

Vermögt ihr mich auszudehnen

Zu erweitern zu einer Welt.

Und als die Götter Prometheus mit einem Platz im Olymp ködern und Herrschermacht über die Erde verheißen, erwidert der wirkungsstark:

Ihr Burggraf sein

Und ihren Himmel schützen

Mein Vorschlag ist viel billiger.

Sie wollen mit mir teilen, und ich meine

Daß ich mit ihnen nichts zu teilen habe.

Das was ich habe können sie nicht rauben

Und was Sie haben mögen sie beschützen.

Hier mein und dein

Und so sind wir geschieden.

War das auch unfertig und alles andere als aus einem Guss, es atmete doch den Geist einer Zeitenwende von epochalem Ausmaß und unbedingter Originalität. Seebeck jedenfalls hatte sich diese literarischen Kraft nicht entziehen können. Er witterte uneingelöstes Potential und sogar Wert für die Gegenwart. In seinem Brief vom 11. Dezember 1819 an Goethe beklagte er deshalb nicht nur das Fehlen weiterer Akte des Dramas, nein, er fügte einen gewagten Ratschlag hinzu: „wäre es nicht gut, wenn Sie dieses Fragment bald dem Druck übergäben, da es nun doch in mehreren Händen ist und wahrscheinlich noch manche Abschriften davon genommen werden?“ Ganz von der Hand zu weisen war dieses Argument nicht. Goethe hatte zu wägen und wog.

Goethes 30. Dezember 1819

Damit sind wir bei jenem Tag angekommen, der allein diesen kleinen, übermütigen Exkurs rechtfertigt – am 30. Dezember 1819. Als Fontane das Licht der Welt erblickte, sah sich Goethe in einer delikaten Situation. War es angezeigt, diesen gestrigen Empörer Prometheus seiner heutigen Mitwelt zu präsentieren? Die politische Lage war prekär, das Mindeste gesagt. Gerade war August von Kotzebue (1761-1819), prominenter Bühnenautor, Schauspieler und Publizist, der zeitweilig in Weimar gelebt hatte, in Mannheim von einem burschenschaftlichen Studenten erstochen worden. Damit geriet Carl August, der den Burschenschaftlern aufgeschlossen gegenüberstand und immerhin die Feierlichkeiten zum Jahrestag des Wartburgtreffens genehmigt hatte, in harte Bedrängnis. Sich derart unübersehbar gegen den mächtigen Fürsten von Metternich und dessen konservativ-monarchistischen Kurs zu positionieren, das konnte nicht folgenlos bleiben. Die Brisanz wird augenscheinlich, weiß man, dass Metternich Ende August 1819 den Weimaraner Staatsbeamten Goethe in Karlsbad freundlichst empfangen hatte. Er habe, notierte dieser sich danach und für die Nachwelt, „an ihm wie sonst einen gnädigen Herrn“ gefunden. Die von jenem mächtigen europäischen Fürsten initiierten und durchgesetzten Karlsbader Beschlüsse, antiliberal durch und durch, waren seit Ende August des Jahres in Kraft und auf verhängnisvolle Weise wirksam. Und nun sah sich Goethe von einem arglosen jüngeren Kollege, dem er überdies noch zugetan war, ermuntert, einen unter diesen Vorzeichen beängstigend aufbegehrenden Text zu veröffentlichen!

Das Seebeck-Briefkonzept, an dem Goethe an jenem 29./30. Dezember 1819 bastelte, balancierte die Gegebenheiten erst einmal freundlich-diplomatisch aus. Da kommt Privat-Familiäres zur Sprache, da wird des Berliner Lebens gedacht, in dem sich Seebeck eingerichtet hatte, und da werden vor allem den Kämpfen um das „Richtig“ und „Falsch“ der Farbenlehre gewichtiger Platz eingeräumt. Alles im Gestus der Gelassenheit, ein Gestus, mit dem sich schließlich auch gut jene wieder ans Tageslicht gelangten Prometheus-Szenen bedenken lassen: „Der Prometheus nimmt sich wunderlich genug aus; ich getraute mir kaum ihn drucken zu lassen, so modern-sansculottisch sind seine Gesinnungen; wie wunderlich dieß alles seit so viel Jahren in den Geistern hin- und widerwogt!“ Das Brisante ist sorglich gerahmt – gleich zweimal bemüht der Briefschreiber das Wort „wunderlich“. An der Wertung ändert das freilich nichts: „modern-sansculottisch“! Im Tagebuch sparte Goethe Näheres wie üblich aus, notiert die Lektüre einer von Friedrich Ludwig Wilhelm Meyer verfassten Biographie über den Schauspieler Friedrich Ludwig Schröder und: „Einen großen Theil des Tags mit meinem Sohn zugebracht.“ Zum Abend empfing Goethe zwei Gäste, die er schätzte: den Großherzoglichen Oberbaudirektors Clemens Wenzeslaus Coudray (1775-1845) und Hofrat Johann Heinrich Meyer (1760-1832). Damit ging dieser Donnerstag zu Ende – und ein neuer Zeitgenosse des Prometheus-Dichters begann seinen Lebensgang: Heinrich Theodor Fontane.

Nachspiel

Ein kleines Nachspiel gab es noch: Jenes Dramenfragment ließ Goethe keine rechte Ruhe. Wie mit ihm umgehen? Das war keine „Poesie wie sie meinen Jahren ziemt“, wird er gegenüber Carl Friedrich Zelter (1758-1832) am 11. Mai 1820 bemerken. Und ziemend sei: „Unbedingtes Ergeben in den unergründlichen Willen Gottes, heiterer Überblick des beweglichen, immer kreis- und spiralartig wiederkehrenden Erde-Treibens, Liebe, Neigung zwischen zwei Welten schwebend, alles Reale geläutert, sich symbolisch auflösend.“ Doch damit beließ Goethe es nicht. Nach gehörigem Zögern fand er sich entschlossen, diesem Schreiben an den vertrauten Freund eine Abschrift des Prometheus-Fragments beizulegen, nicht ohne Instruktion: „Lasset ja das Manuskript nicht offenbar werden, damit es nicht im Druck erscheine. Es käme unsrer revolutionären Jugend als Evangelium recht willkommen, und die hohen Kommissionen zu Berlin und Maynz mögten zu meinen Jünglings-Grillen ein sträflich Gesicht machen.“ Es schien ihm allemal ratsam, dieses Fragment mit spitzen Fingern und großer Vorsicht anzufassen. Unter Verschluss gehörte es – aber doch eben nicht ganz. Der Goethesche geheimelnde Ton trug weiter. Er sprach „von alten, obgleich nicht veralteten Dingen“ und bekannte sich zu einer Merkwürdigkeit, nicht ohne leisen, kunstweisen Stolz. Merkwürdig sei es, „daß dieses widerspenstige Feuer schon funfzig Jahre unter poetischer Asche fortglimmt, bis es zuletzt, real entzündliche Materialien ergreifend, in verderbliche Flammen auszubrechen droht.“

So kam es schließlich, dass Goethe dieses Fragment dann doch nach der Abschrift von Lenz 1830 in den 33. Band seiner Ausgabe letzter Hand aufnahm. Es dürfte – um noch einmal das Goethe-Handbuch zu zitieren – „das erste Drama der europäischen Literatur“ sein, „das […] durchgängig in freien Rhythmen geschrieben ist“ (Bd. 2, S. 102). Die Freude, dass es ein solcher Text ist, der sich in einem salto mortale mit dem Geburtstag Fontanes verknoteln lässt, ist irrational. Aber Freude bleibt sie doch.

Benutzte Literatur:

- Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrag der Großherzogin Sophie von Sachsen. IV. Abteilung: Goethes Briefe. Bd. 1–50. Weimar 1887–1912.

- Johann Wolfgang Goethe. Tagebücher. Bd. VII,1. 1819-1820. Hg. von Edith Zehm, Sebastian Mangold u. Ariane Ludwig. Stuttgart, Weimar 2014.

- Goethes Briefwechsel mit seinem Sohn August. 2 Bde., hg. von Gerlinde Ulm Sanford. Weimar 2005.

- Johann Wolfgang Goethe: Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens. Münchner Ausgabe, hg. von Karl Richter u. a. Bd. 20.1–3: Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1799 bis 1832, hg. von Hans-Günter Ottenberg und Edith Zehm (Bd. 20.1), von Edith Zehm und Sabine Schäfer (Bd. 20.2), von Edith Zehm (Bd. 20.3), München 1991–1998.

- Goethe-Handbuch. Hg. von Bernd Witte, Theo Buck, Hans-Dietrich Dahnke, Regine Otto, Peter Schmidt. Bd. 2: Dramen. Hg. von Theo Buck. Stuttgart, Weimar 1996.

- Wolfgang Rasch: Familienanzeigen – wie Fontane vor 200 Jahren erstmals in die Berliner Presse kam. In: Fontane-Blätter. Heft 107. Potsdam 2019, S. 8-17. Die Annonce ist auf dem Deckblatt der Zeitschrift und auf S. 11 abgedruckt.

One comment