Die Kreiskalender Ostprignitz-Ruppin von Peter Pusch bergen eine Vielzahl an aufschlussreichen Informationen. Bei Recherchen zur Neuruppiner Stadtgeschichte kamen mir in der Ausgabe für 2003 einige Vermerke zu Fontane-Ereignissen während der DDR-Zeit unter. Peter Pusch hatte sie mit anderen Begebenheiten zu einer Neuruppin-Chronik von 1970 bis 1990 zusammengestellt. Als Quelle nutzte er u. a. die Märkische Volksstimme, die regionale Tageszeitung zwischen 1946 und 1990, auf deren letzter Seite immer die Lokalnachrichten abgedruckt waren.

Mir stellte sich spontan die Frage, welches Verhältnis die Stadt Neuruppin und die Neuruppiner:innen zu ihrem berühmten Sohn in der Zeit des real existierenden Sozialismus hatten. Wurde er geehrt? Von wem und wie? Gab es Orte, Gebäude oder Einrichtungen, die nach ihm benannt waren oder wurden? Was war für eine Tageszeitung, die als Organ der SED erschien, im Zusammenhang mit Fontane wert, berichtet zu werden? Fragen über Fragen. Die Idee wurde geboren, in loser, nicht-chronologischer Reihenfolge hier im Blog eine kleine Reihe zu beginnen, in der ich solche Zeitungsmeldungen genauer unter die Lupe nehme.

Leider ist es wegen der Beschränkungen durch die Pandemie nicht möglich gewesen, die Märkische Volksstimme im Kreisarchiv Ostprignitz-Ruppin im Original einzusehen. Da blutet das Historikerinnen-Herz, aber darum schert sich das Coronavirus SARS-CoV-2 recht wenig… Ich muss also auf den Vermerk im Kreiskalender zurückgreifen.

Thälmann statt Fontane

Im Jahr 1970 meldete die Märkische Volksstimme, dass die EOS (Erweiterte Oberschule, Abschluss Abitur) Fontane mit Beginn des neuen Schuljahres EOS Ernst Thälmann heißen werde. Die Umbenennung erfolgte im Zusammenhang mit dem Umzug der EOS in ein neu erbautes Schulhaus an der Gerhart-Hauptmann-Straße. Der Name Fontane habe nicht mehr den „Anforderungen einer EOS mit Abiturstufe“ (zit. nach Peter Pusch: Kreiskalender OPR, 2003, S. 177.) genügt. Offenbar erschien den Zuständigen der Name des berühmten Kommunisten, der in der DDR als Vorbild im antifaschistischen Kampf gegen Hitler verehrt wurde, geeigneter.

Fontane-Schule hießen dann zunächst die im Alten Gymnasium verbleibenden neunten und zehnten Klassen. 1972 zogen sie als POS (Polytechnische Oberschule, Abschluss nach der 10. Klasse) Fontane zusammen mit der POS Karl Liebknecht in ein ebenfalls neu errichtetes Gebäude an der Arthur-Becker-Straße im WK II. Der Wohnkomplex II oder WK II, wie die Neuruppiner:innen diesen Teil ihrer Stadt nennen, entstand erst zu DDR-Zeiten. Vor allem in den 1970er und 1980er Jahren wurden dort massenhaft Wohnungen gebaut, denn man plante für das Jahr 2000 mit 110.000-120.000 Einwohner:innen (nachlesbar in der Konzeption zum Generalbebauungsplan der Stadt Neuruppin von 1970, die im Brandenburgischen

Landeshauptarchiv lagert – tatsächlich hat Neuruppin heute zwischen 32.000 und 33.000 Einwohner:innen). Nach der Wende änderte sich die Schulform mehrmals, inzwischen ist die unter der Neuruppiner Schülerschaft als ‚Fonte‘ bekannte Bildungseinrichtung ein Schulzentrum mit Grund- und Oberschule.

In seinem Buch Neuruppin und Fontane widmet Peter Pusch den Fontane-Schulen in Neuruppin eine ganze Seite (S. 138). Seit 1928 gibt es in der Stadt immer eine Schule, die den Namen des Dichters trägt.

Fontane im DDR-Literaturunterricht

Zumindest in Neuruppin, der Geburtsstadt des Dichters, gab es also Schulen, denen Fontane als Namensgeber diente. Aber wurde er auch im Unterricht thematisiert? Was las man von ihm und warum?

Das Bildungswesen war in der DDR, anders als heute, zentral organisiert. Zuständig für die Erstellung der Lehrpläne, die die Lerninhalte vorgaben, war das Ministerium für Volksbildung, das die längste Zeit, nämlich von 1963-1989, Margot Honecker unterstand. Tatsächlich taucht Fontane in diesen Lehrplänen für das Fach Deutsch auf.

Im Lehrplan Deutsche Sprache und Literatur. Teil Lese- und Literaturunterricht. Klasse 6 von 1987 steht unter der Rubrik ‚Gedichte‘ Fontanes Ballade John Maynard auf dem Plan (ebd., S. 10). Im Kapitel ‚Inhalt des Unterrichts‘ wird für die in der Stoffübersicht vorgegebenen Texte zusammengefasst, hinsichtlich welcher Schwerpunkte sie im Unterricht zu behandeln sind. Für John Maynard heißt die Vorgabe: „Die Schüler erfassen […] die in der Ballade gestaltete Heldentat […] eines Schiffs-Steuermanns […], der sich opfert“ (ebd., S. 26). Die Wörter Heldentat und Heldentum tauchen in dem kurzen Text dreimal auf. Der Schwerpunkt liegt darauf, das „selbstlose Handeln des Steuermanns“ (ebd.) herauszuarbeiten und „das Motiv vom ‚braven Mann‘, der sein Leben gibt, um andere zu retten“ (ebd.), zu erkennen.

In der 7. und 8. Klasse (Lehrplan, Teil Literaturunterricht, Klasse 7, 1987) bestand die Möglichkeit, dass die Schüler:innen dann gleich noch einmal in den Genuss von Fontane kamen. Seine Texte sollten sie „an das Verständnis bürgerlich-humanistischer Ideale“ (ebd., S. 6) des 19. Jahrhunderts heranführen. Für die 7. Klasse stand Fontanes Erzählung Die Verfolgung auf der Liste der für die Schüler:innen empfohlenen Bücher (ebd., S. 45), die aber nicht unbedingt im Unterricht behandelt wurden.

In der 8. Klasse lag es an den Lehrenden, ob sie sich im Themenkomplex ‚Aus der Literatur der Vergangenheit‘ (Lehrplan, Teil Literaturunterricht, Klasse 8, 1986) für Fontanes Gedicht Die Balinesenfrauen auf Lombok oder Szenen aus Der Biberpelz von Gerhart Hauptmann entschieden (ebd., S. 12). Die Ballade von Fontane sollte den Kindern „als Protest gegen die Unmenschlichkeit imperialistischer Kolonialpolitik“ vorgestellte werden (ebd., S. 35).

Obwohl die Lehrpläne den Lehrer:innen auf den ersten Blick wenig Freiraum in der Auswahl der zu behandelnden Texte ließen, gab es in der Realität offenbar doch Unterschiede. Während meine Mutter in ihrer Grundschule an der Ostsee nahe Rostock John Maynard auswendig lernen musste, hörte mein Vater in seiner Schule im mecklenburgischen Schwaan nichts von Fontanes Gedichten. Dafür las er in der 9. oder 10. Klasse im Deutschunterricht Fontanes Effi Briest. Dieser Roman findet sich zwar im Lehrplan für das Fach Deutsche Sprache und Literatur der Vorbereitungsklassen 9 und 10 zum Besuch der Erweiterten Oberschule von 1967 in einer „Zusammenstellung empfehlenswerter Bücher für die Vorbereitungsklassen 9 und 10“ (ebd., S. 151), aber eigentlich war er erst als Lektüre in der EOS vorgesehen (vgl. Lehrplan für Deutsche Sprache und Literatur, Erweiterte Oberschule, Klassen 11 und 12, 1972, S.52).

Effi Briest wurde in den Themenkomplex II ‚Grundfunktionen realistischer Literatur in der kapitalistischen Gesellschaft von den Anfängen der Arbeiterbewegung bis zur Großen Sozialistischen Oktoberrevolution‘ eingeordnet (vgl. ebd., S. 49). Ziel dieses Unterrichtsblocks war es, dass die Schüler:innen „als Wesenszug realistischer Literatur in der Klassengesellschaft vor allem die künstlerische Kritik an der Ausbeuterordnung […] und [Gemeinsamkeiten] und qualitative Unterschiede zwischen der fortschrittlichen bürgerlichen und der sich entfaltenden sozialistischen Literatur begreifen, die sich besonders im Menschenbild ausprägen“ (ebd.). Dazu sollten auch marxistisch-leninistische Texte gelesen werden, in denen es um die Beziehung zwischen Mensch und Gesellschaft geht (vgl. ebd., S. 50).

So stand bei der Lektüre von Fontanes Roman vor allem die Gesellschaftskritik im Vordergrund. Effi wurde als Opfer dargestellt und Innstetten als sich der gesellschaftlichen Konvention willenlos unterwerfend und emotionslos. Ein zweiter Schwerpunkt lag auf der Figur Roswitha, deren „moralische Überlegenheit [… und] echte[…] Empfindungen“ (ebd. S. 56) herausgearbeitet werden sollten.

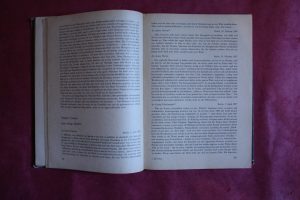

In ihr Urteil über Fontane und sein Werk sollten die Schüler:innen außerdem ausgesuchte Briefstellen mit einbeziehen. Diese waren im Lesebuch (siehe Foto, Literatur 11/2, Verlag Volk und Wissen, leider fehlt die Seite mit dem Impressum, wahrscheinlich 1980) abgedruckt. Von den vier Textauszügen sind drei aus Briefen von 1896 und 1897 an James Morris (Londoner Arzt) und Georg Friedländer, beides Freunde Fontanes, in denen dieser Kritik u. a. am Adel, am Kaiser und an der Kolonialpolitik übt. Die vierte Textstelle stammt aus einem Brief von 1878 an seine Frau, Emilie, in dem er die Ideen der Arbeiter als zum Teil berechtigt und sie selbst dem Adel und dem Bürgerstand als ebenbürtig bezeichnet. (Vgl. ebd. S. 64-66, siehe Foto)

In ihr Urteil über Fontane und sein Werk sollten die Schüler:innen außerdem ausgesuchte Briefstellen mit einbeziehen. Diese waren im Lesebuch (siehe Foto, Literatur 11/2, Verlag Volk und Wissen, leider fehlt die Seite mit dem Impressum, wahrscheinlich 1980) abgedruckt. Von den vier Textauszügen sind drei aus Briefen von 1896 und 1897 an James Morris (Londoner Arzt) und Georg Friedländer, beides Freunde Fontanes, in denen dieser Kritik u. a. am Adel, am Kaiser und an der Kolonialpolitik übt. Die vierte Textstelle stammt aus einem Brief von 1878 an seine Frau, Emilie, in dem er die Ideen der Arbeiter als zum Teil berechtigt und sie selbst dem Adel und dem Bürgerstand als ebenbürtig bezeichnet. (Vgl. ebd. S. 64-66, siehe Foto)

Die Texte Fontanes wurden also nach dem ideologisch passenden Inhalt ausgesucht, denn der (Literatur)unterricht und die Lektüre der ausgewählten Texte, dienten dem Ziel „die sozialistischen Grundüberzeugungen der Schüler und ihre klassenmäßige Einstellung zur sozialistischen Gesellschaftsordnung in der Deutschen Demokratischen Republik weiterzuentwickeln und zu festigen“ (Lehrplan für Deutsche Sprache und Literatur, Erweiterte Oberschule, Klassen 11 und 12, 1972, S. 7). Wie viel Ideologie im Unterricht eine Rolle spielte und welche Texte tatsächlich gelesen wurden, wird in Neuruppin, wie anderswo auch, aber letzendlich von den Lehrer:innen abhängig gewesen sein. Einen kurzen Einblick in ihren Unterricht als Lehrerin zu DDR-Zeiten in Neuruppin gibt Uta Land übrigens in dem schon erwähnten Buch Neuruppin und Fontane von Peter Pusch:

Auf die erste der Balladen [Brück am Tay] habe ich auch immer bei der Behandlung von Shakespeares „Macbeth“ in Klasse 9 bezug [sic] genommen. Die Hexenszenen des Engländers waren offenbar Vorbild für den märkischen Dichter.

[…]

Die „Effi“ war jedenfalls an allen Erweiterten Oberschulen und in der Berufsausbildung mit Abitur vorhanden. Fragt man jedoch Erwachsene nach dieser Jugendpflichtlektüre, so erhält man meist ein Achselzucken. Die Jungen und Mädchen, die damals vor mir saßen, konnten emotional das Schicksal Effis nicht nachvollziehen, weil für sie ein von Eltern und Ehemann unabhängiges und selbstbestimmtes Leben von jungen Frauen, die auch einen Beruf ergriffen, eine Selbstverständlichkeit war. Dass Instetten ebenso tragisch in den „Götzendienst“ des ihn „tyrannisierenden Gesellschafts-Etwas“ verstrickt ist, erschloss sich ihnen erst, wenn es uns Lehrern gelang, die hohen literaturtheoretischen Ansprüche unseres Lehrplans zu erfüllen. (Ebd. S. 139)